qNMRとは

qNMR : quantitative Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy とは、NMR(核磁気共鳴分光法)を使用した定量分析のことです。NMRによる化学構造の解析には、信号の面積と原子核の数に比例関係があること、原子核が置かれた化学環境によって共鳴周波数が変化することを利用しています。一般的なNMR測定では、測定時間の短縮のために定量性を犠牲にしており、NMRスペクトル上に観察される信号の面積は構造解析に十分な程度の定量性しか確保されていません。一方qNMRでは、測定パラメータを最適化することによって、目的の化合物の信号の面積の定量性を確保し、サブパーセントの精度での定量分析を可能とします。近年では、相対モル感度法(RMS:Relative Molar Sensitivity)や、量子力学計算の応用など、様々な手法が紹介されています。

qNMRの凄いところ

qNMRでは、原子核の数の比が信号の面積比と一致するため、異なる分子間でも物質量の相対比を明らかにすることができます。従来のクロマトグラフィーなどによる定量分析は、qNMRと異なり、分子の特性値(吸光度など)が物質量と比例して観測できることを利用しています。特性値は分子ごとに異なるため、通常は分析対象の分子と同一の分子の標準物質が必要です。qNMRでは、分子によらず物質量の相対比を明らかにできるため、基準物質の絶対量が明らかであれば、分析対象物質の絶対量を明らかにすることができます。つまり、"qNMRの凄いところ”は、原理的にNMRを測定することが可能なすべて物質の定量分析が可能であることです。

qNMRの苦手なところ

NMRは様々な機器分析装置の中でも、最も低感度な機器のひとつです。このため、NMRで観測することが難しい微量成分の分析には向いていません。また、信号の面積を正確に読み取る必要があるため、タンパク質などの高分子化合物のqNMRをおこなう場合や、固体NMRによりqNMRをおこなう場合には、様々な工夫が必要になります。

qNMRに必要なもの

・NMR装置:一般的な高分解能NMRであれば、どのようなNMR装置でもqNMRに使用することができます。卓上NMRなども原理的には可能ですが、より高い磁場のNMR装置の方が信号の分離の観点から分析がしやすいです。

・天秤(電子天秤):qNMRでは正確な秤量が欠かせません。特に数mgのNMR試料を正確に秤量するには、高精度の電子天秤(一般には最小表示桁が1㎍ のミクロ天秤*クラス以上のもの)を用いた方が良い結果が得られます。*天秤の「最小計量値」を参照

・化学構造情報:qNMRでは信号の面積が物質量に比例することを利用しますが、それぞれの信号がどの官能基に対応するかが明らかになっていなければなりません。あらかじめ信号の化学構造への帰属をおこなっておきます。

・qNMR用基準物質(※絶対定量の場合):qNMRによる定量分析の基準となる物質のことを言います。qNMR用基準物質には、純度が明らかな物質で分析対象物質とは相互作用がなく、NMR溶媒中で安定な物質を用います。また、分析対象物質の定量に用いる信号と重ならない領域に信号を示すものを選択します。DSS-d6, 1,4-BTMSB-d4, dimethyl sulfone等、純度が値付けられたqNMR用基準物質が試薬メーカーより販売されています。

qNMRの種類

qNMRには、測定法として「内部標準法」と「外部標準法」の2つがあります。

・内部標準法(AQARI: Accurate QuAntitative NMR with Internal reference material)

分析対象物質とそれとは別の標準物質(qNMR用基準物質)を混ぜ合わせ、1つのNMR試料管の中で同時にNMR信号を取得する手法です。1つの試料管での測定であるため、NMRの測定条件や試料環境の違いによる定量誤差の発生を回避することができます。精密な定量に向いている方法と言えます。

・外部標準法

分析対象物質と標準物質を別々の試料として個別にqNMR測定をおこないます。NMR測定条件や試料環境の違いがNMR信号強度に影響しないように工夫することで、標準物質と分析対象物質を混ぜることができない場合にも、定量をおこなうことができます。ただし、内部標準法と比べると、試料調製や条件の最適化など、高い精度の定量結果を得ることが難しい側面があります。

qNMR(内部標準法)の手順

- 標準物質(qNMR用基準物質)を精密にはかりとります。

- 分析対象物を精密にはかりとります。

- 手順1と手順2ではかりとった全量を重水素化溶媒に完全に溶解させ、濃度が均一になるようによく撹拌します。

- 手順3で作成した溶液をNMR試料管に入れます

- 手順4で作成したNMR試料管をNMR装置に導入し、qNMR測定をおこないます。

- 得られた測定データを適切に処理し、それぞれの信号の面積から定量分析結果を得ます。

qNMRの利活用

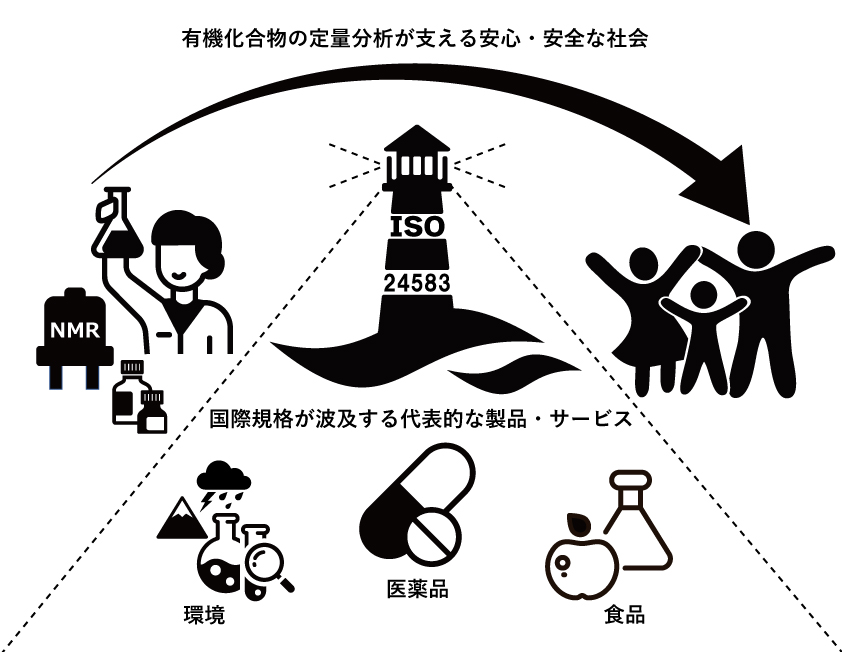

qNMRは2018年1月にJIS(日本産業規格)定量核磁気共鳴分光法通則(qNMR通則)K0138 として規格制定されました。また国際的にも、2022年12月にISO 24583「定量核磁気共鳴分光法 -食品に利用される有機化合物の純度評価- 1H NMR内標準法のための一般的要求事項」が発行されました。これらにより、qNMRは国内的にも国際的にも公に認められた定量分析法として利用することができるようになりました。

*齋藤剛,杉本直樹:定量核磁気共鳴(qNMR)法を用いた有機化合物の純度測定に関する国際規格策定.環境と測定技術,2023; 50: 13-17.

qNMRの可能性

qNMRは、天然物、医薬品、工業品などのあらゆる化合物に応用できます。また、混合物中の分析対象物質の直接定量やNMRメタボローム解析にも応用可能です。qNMRが可能な核種としては水素以外に、炭素、リン、フッ素なども報告されており、NMR装置で観測できる様々な核種への展開が期待されています。qNMRを用いることによって、これまでクロマトグラフィーでは正確な定量分析が不可能であった化合物の純度や濃度を求めることができることから、これ以上研究が進められなかった分野へのqNMRの応用が進むと考えられています。